Vi andrebbe di sorseggiare un Pinot nero della Scania, o un Bronner dello Smaland? O preferireste una bollicina delle Ande o un Regent delle Langhe? Tranquilli! Non siete improvvisamente diventati a vostra insaputa i personaggi di una serie distopica sull’enologia e la viticoltura del prossimo secolo, ma è una evenienza con cui toccherà fare i conti in futuro. Il cambiamento climatico sta ridefinendo il paesaggio vitivinicolo globale, spingendo la viticoltura verso altitudini più elevate e latitudini settentrionali. L’aumento delle temperature e le mutazioni dei pattern climatici rappresentano una sfida significativa per molte aree storicamente vocate per la produzione del vino.

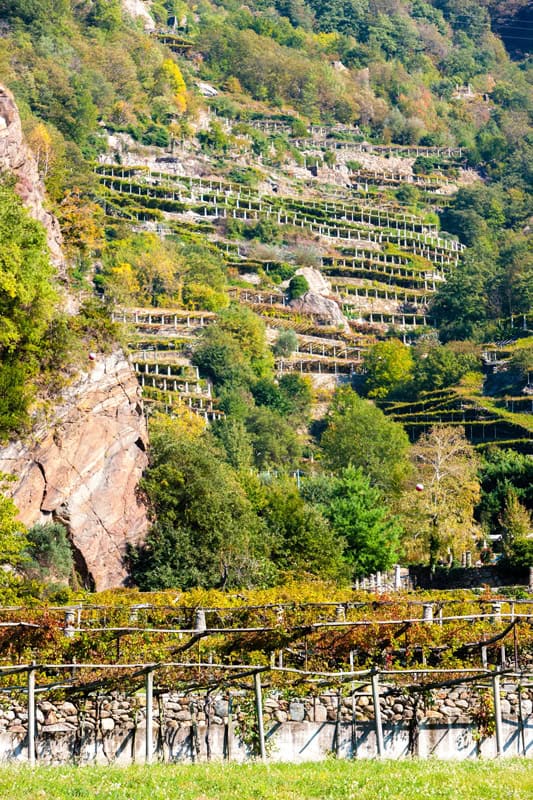

Vigneti in Valle d’Aosta. In apertura, la vigna di Immacolata Pedace, sulla Sila

Uno studio delle Università di Bordeaux, Palermo e Borgogna ha infatti rilevato che oltre il 70% delle zone viticole attuali potrebbe diventare inadeguato entro la fine del secolo a causa del cambiamento climatico. Un rischio che sembrerebbero correre in prima battuta i Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, come l’Italia (nel caso, per esempio, di Sicilia e Sardegna), la Spagna e la Grecia che hanno una millenaria tradizione vitivinicola. Tuttavia, nuove aree ad altitudini e latitudini più elevate potrebbero diventare adatte alla viticoltura.

Regioni come il Regno Unito meridionale e la Francia settentrionale stanno emergendo negli ultimi anni come nuove aree vinicole e persino nella Svezia meridionale, dove si è registrato dalla fine del XIX secolo un aumento della temperatura circa il doppio della media globale con estati significativamente più calde e più lunghe e temperature invernali più alte di quasi due gradi, sono stati piantati nuovi vigneti, passando da quattro a 40 in un solo decennio.

Da qualche anno ormai buona parte del mondo vitivinicolo è alle prese con la ricerca di strategie di adattamento, come la scelta di varietà e portainnesti più resistenti alla siccità e l’adozione di sistemi di allevamento che ritardino la maturazione. La tendenza a individuare zone adatte alla coltura della vite in cui possano essere mitigati gli effetti dell’innalzamento delle temperature e lunghi periodi di siccità non sta producendo solo uno slittamento latitudinale dei vigneti verso nord ma anche uno spostamento ad altitudini più elevate. Anche se i vini di montagna non sono proprio una novità assoluta, in Italia come nel resto del mondo.

«Fermo restando che esistono zone dove la viticoltura in quota è praticata con successo da molto tempo, penso alla Valtellina, alla Val d’Aosta, all’Etna dove si possono fare ottimi vini intorno ai 1.000 metri, spostarsi in alto può essere una via praticabile ma non in tutti i contesti», spiega Michele Lorenzetti, enologo e biologo che presta consulenze per diverse aziende vitivinicole che praticano la biodinamica.

«Più che l’innalzamento delle temperature – aggiunge – ciò che preoccupa e sta impattando di più sono i singoli eventi estremi che incidono in maniera importante sulla pianta: le gelate, le precipitazioni super abbondanti e concentrate in più giorni, magari in periodi in cui prima non avvenivano, le ondate di grande caldo, i periodi siccitosi prolungati».

Per Lorenzetti, «in ogni caso tutto dipende dagli obiettivi enologici che si vogliono perseguire, dai vitigni che si utilizzano e dall’incrocio tra altitudine e latitudine perché, se da un lato la viticoltura di montagna consente il vantaggio di ritardare tutte le fasi di sviluppo della vite, come il germogliamento e la fioritura evitando i danni da gelate e da altri fenomeni che in questi anni si stanno manifestando in modo sempre più estremo, d’altra parte può presentare dei problemi nella fase di maturazione delle uve. E se si incontrano difficoltà con la maturazione e non si riesce a sviluppare un certo grado alcolico si possono fare solo vini dal profilo esile, con basso tenore di alcool e spiccata acidità, caratteristiche buone per vini di pronta beva, per prodotti gluglu o per le basi spumante». Un esempio significativo di sperimentazione vitivinicola montana è rappresentato dalla marchigiana Cantina Ciu Ciu, che proprio per produrre uno spumante metodo classico ha riportato in altitudine (tra i 600 e i 700 metri) il vitigno Pecorino, in luoghi in cui può esaltare la sua spiccata acidità, poco valorizzata in pianura o collina.

In Italia vale la pena sottolineare come esistano luoghi dove la vite è coltivata ben oltre i 1.000 metri: i vigneti ai piedi del Monte Bianco in Val d’Aosta, per esempio, dove l’azienda Cave Mont Blanc di Morgex e de La Salle si è addirittura spinta a creare una cantina sperimentale per vinificare in alta quota a 2.000 metri le uve di Prié Blanc ottenute da viti a piede franco allevate a 1.200 metri.

In Calabria, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, a Cava di Melis, frazione di Longobucco, l’azienda agricola Immacolata Pedace coltiva varietà internazionali come Chardonnay, Pinot Bianco, Gewurztraminer, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon a 1.300 metri in quello che nel 2006 è nato come un progetto sperimentale e che oggi è uno dei vigneti più alti d’Europa.

Tra i luoghi del vino italiano una delle zone montane più vocate è senza dubbio l’Etna, dove un caso emblematico di viticoltura d’altura è quello dell’azienda Sciara di Stef Yim, enologo e viticoltore asioamericano che coltiva Grenache a 1.200 metri nelle contrade Cielo e Nave, a Randazzo, ma si è spinto a innestare 4.500 barbatelle di uva a bacca rossa in un terreno ad Adrano, sul versante nord occidentale del vulcano, a 1.500 metri: candidandosi ad avere anche lui un record da guinnes col più alto vigneto a bacca rossa d’Europa.

Le vigne di Visperterminen in Svizzera, una delle zone viticola più alte d’Europa

Un esperimento quasi provocatorio è invece quello portato avanti da Roberto Cipresso, uno dei più talentuosi winemaker italiani, che, lontano dai confini enologici nazionali non solo produce Malbec in Argentina a 2.200 metri di altitudine, ma qualche anno fa a Moray, vicino Cusco, in Perù, ha piantato Riesling, Chardonnay e Pinot Nero, creando quello che è considerato il vigneto più alto del mondo, collocato alla bellezza di 3.660 metri sul livello del mare, accanto a uno dei più stimolanti laboratori di cucina al mondo, il Mil Centro dello chef Virgilio Martinez dedicato allo studio delle tradizioni e ai prodotti delle Ande.

In Italia la necessità di trovare una strada per adattarsi alle nuove condizioni climatiche ha sollevato polemiche riguardo all’estensione dei confini di alcune Doc verso quote più elevate o in aree finora escluse dai disciplinari.

Un caso emblematico è quello del Barolo, dove è stata discussa la possibilità di includere nuove aree di produzione ad altitudini maggiori per garantire la qualità e la tipicità del vino in un clima in evoluzione. Tuttavia, questa proposta ha incontrato resistenze tra i produttori storici, preoccupati che l’estensione possa compromettere l’identità del Barolo.

Anche sull’Etna, la crescita della viticoltura ad altitudini sempre maggiori ha generato dibattiti tra i produttori locali. Alcuni, soprattutto tra i produttori più giovani, vedono nelle altitudini elevate un’opportunità per preservare la freschezza e l’acidità dei vini, mentre altri temono che l’espansione verso l’alto e l’inclusione nel disciplinare dei terreni del versante occidentale (ricadenti nei comuni di Adrano, Bronte e Maletto), possa alterare le caratteristiche distintive dei vini etnei. Queste polemiche riflettono le tensioni tra innovazione e tradizione nel mondo del vino, dove l’adattamento alle nuove realtà climatiche deve bilanciarsi con la salvaguardia delle identità territoriali.

La vigna dove nasce il Vin de la Neu di Nicola Biasi, leader della rete dei Resistenti che coltivano uve Piwi

«Identità che forse possono essere preservate scindendo il binomio vitigno-territorio. Come? Aprendo i disciplinari all’utilizzo di vitigni nuovi, magari più adatti alle mutate condizioni climatiche e forse in grado di leggere meglio il territorio oggi», è la provocazione di Nicola Biasi, enologo specializzato in vitigni resistenti e titolare di Vin de la Neu, realtà che realizza circa mille bottiglie l’anno da uve Johanniter i cui vigneti sono abbarbicati in Val di Non a oltre 800 metri.

«Io faccio viticoltura di montagna – spiega Biasi che presta consulenze a molte aziende – quindi è una cosa in cui credo tanto, ma secondo me, come strategia di adattamento è una soluzione praticabile fino a un certo punto. Può essere una soluzione a Barolo, dove si ragiona sull’apertura del disciplinare anche a nord, sull’Etna dove possiamo aprire anche il versante occidentale, a Montalcino per andare oltre i 600 metri. Però chi ha un’azienda a Ferrara, o a Marsala cosa fa? Vende tutti i vigneti intorno a casa e li compra sugli Appennini? Si trasferisce in Svezia? Non dimentichiamoci poi che si tratta di una viticoltura tendenzialmente costosa e a produzioni contenute quindi di conseguenza i vini ottenuti sono posizionati in una fascia alta di prezzo, ma se tutti poi fanno vini a 50 euro chi li compra questi vini?»

«Io – ribadisce – credo che una soluzione sia anche quella di cambiare vitigni e usare vitigni che siano più performanti con i climi attuali. Sto per dire una grandissima eresia, ma se fra vent’anni a Montalcino ci trovassimo con le uve di Sangiovese a inizio agosto surmature o mezze appassite? In quel caso chi se ne frega del Sangiovese, perché l’importante è il Brunello è il territorio che va preservato: si parla di denominazioni di origine non denominazioni di vitigno. Cambiamo i disciplinari, naturalmente non di nascosto, consentiamo varietà che performano meglio in un dato territorio con i climi attuali e ognuno sceglierà quale strada seguire. Perché vorrei ricordare che a Montalcino 70 o 80 anni fa di Sangiovese ce n’era poco: era tutto Moscato e finché non è cambiato il clima funzionava molto bene, poi c’è stato giustamente chi ha puntato sul Sangiovese quando era il momento di farlo. Secondo me non dobbiamo essere troppo legati al vitigno, il vitigno è un mezzo, come l’enologo, come la barrique o le vasche di cemento o d’acciaio, come il cordone speronato o il guyot, per esaltare un territorio».

La viticoltura di montagna rappresenta certo una risposta innovativa e coraggiosa alle sfide poste dal cambiamento climatico e i vini prodotti in alta quota, con la loro freschezza, complessità e caratteristiche distintive, sembrano intercettare bene al momento le nuove tendenze gustative di una larga fetta di consumatori. Ma è questa la strada che dovrà essere seguita per adattare la viticoltura italiana (e mondiale) alle sfide che abbiamo davanti? O l’orientamento sarà quello di preservare i territori del vino tentando la via dei vitigni resistenti? Staremo a vedere cosa finirà nei nostri calici.

No results available

ResetNo results available

ResetNo results available

Reset

© Gambero Rosso SPA 2025

P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd

Made with love by Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati