Marko Primosic, seconda generazione delle tre presenti in azienda, indica un punto tra i vigneti circondati da alberi e le strade, a circa 500 metri tra noi. «Vedete quella zona? Li finiva il mondo occidentale», aldilà del confine, fino al 1992 c’era la Jugoslavia. Ci troviamo nel Collio, una mezza luna verde all’interno della regione del Friuli caratterizzato da boschi e vigneti. «Nel Collio non si è sviluppata nessuna grande città, ma in compenso il territorio si è salvato dalla viticoltura intensiva e dai disboscamenti e sono rimaste queste zone verdi» sorride Primosic. La sua azienda si trova nell’areale di Oslavia, dove la Ribolla Gialla ha trovato un terreno d’elezione. Ma quest’uva è anche vocata per la macerazione sulle bucce: «perché – spiega Marko – asseconda la vocazione del vitigno». L’enclave dei viticoltori di Oslavia è diventata così un punto di differimento per il mondo del vino e ha contribuito a delineare i tratti stessi della macerazione dando vita a vini che sono indissolubilmente uniti a questa zona di cui Primosic è stato testimone diretto.

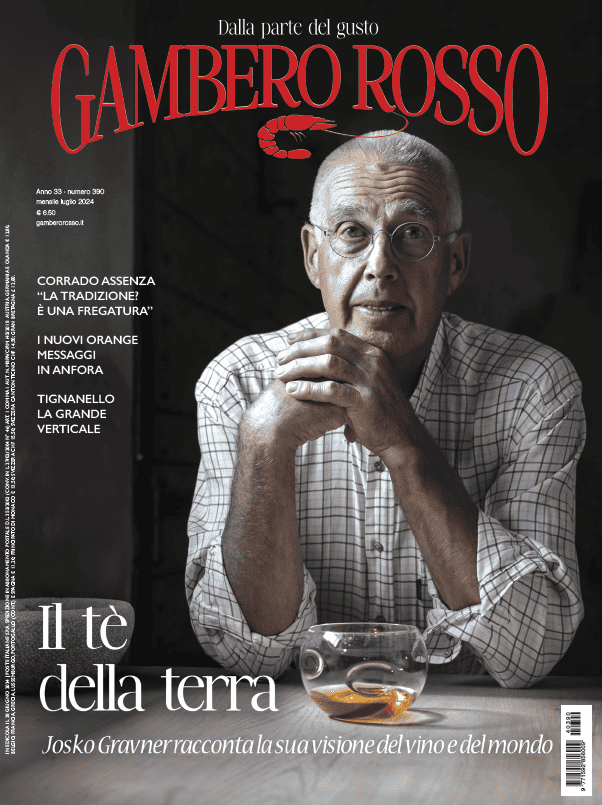

Questo articolo è stato pubblicato nel mensile di luglio del Gambero Rosso

Marko, come si è evoluta la produzione qui a Oslavia?

C’è stato il passaggio da vino contadino -non lo dico come un offesa, ma solo per dare un’immagine- a uno più tecnico negli anni Sessanta fino ai vini “bianchi carta” degli anni Settanta. Ogni epoca ha avuto i suoi eccessi come negli anni Novanta in cui regnava un’impostazione “borgognona”. E poi siamo arrivati ai vini territoriali che produciamo oggi.

In questo percorso la Ribolla è stato un vitigno importante per la storia dell’azienda e non solo…

Pur essendoci state nel tempo tante mode e tendenze, sulla ribolla c’è stato un filo conduttore e un sfida intrinseca che hanno puntato non solo a produrre questa varietà, ma anche di poterla farla diventare un vino importante. Un desiderio che si è espresso dagli anni Sessanta, quando si voleva fare un vino senza difetti con un vitigno a bacca grande: si trattava di una vera sfida sul fronte della concentrazione degli aromi. Negli anni Novanta c’è poi stato un uso smodato della barrique, fino ad arrivare al 1996 in cui usavamo la feuillette (una botte dalle dimensioni addirittura più piccole della barrique) che ha portato ad un vicolo cieco in quanto ne uscivano vini che non riuscivano mai ad evolversi, dato che l’uso del legno con questo vitigno era un match non riuscitissimo.

A quel punto cosa è successo?

Nel 1996 c’è stata una delle peggiore grandinate mai viste con notevoli danni alla produzione che ha creato una situazione “di sospensione”. In un’annata così disastrosa ti ritrovi ad avere tempo per riflettere; e quando non sai dove andare, guardi indietro e torni alle radici. A quel punto abbiamo ripreso quello che facevano i nostri nonni riguardo alle bucce, dandogli continuità a quelle pratiche consolidate.

Cosa ha rappresentato questa scelta?

È stato come arrivare a uno stato di consapevolezza. Siamo tornati a guardare al passato e rivalorizzare la buccia. Abbiamo quindi iniziato un percorso per esaltarne il potenziale. Un movimento pionieristico che in alcuni casi forse è andato un po’ oltre, ma che ha portato a realizzare dei vini macerati con punti di orientamento più solidi e su una strada più consapevole. Non solo: ci ha permesso di oltrepassare paletti come l’uso di minor solforosa. Terminata l’era pionieristica, ora c’è una maturità del territorio e si bevono vini decisamente molto buoni.

È stato un percorso lungo?

Se pensiamo alle vendemmie del 2009-2010 come il momento in cui si è arrivati a questa consapevolezza, si capisce come ci è voluto un bel po’ di tempo. Detto questo, però, va tenuto a mente che nel mondo del vino si può fare una sola vendemmia l’anno, quindi si ha una singola opportunità nell’arco dei 365 giorni: ce ne sono sono servite diverse, di vendemmie, per arrivare a produrre i vini di oggi.

Come si è potuto raggiungere questo risultato?

Oslavia ha sempre avuto una dimensione di dinamismo attivo fatto di rapporti ottimi tra produttori. In questo contesto ci sono state anche due figure importanti, mi riferisco a Gravner e a Radikon. Sono andato Stanko Radikon e gli ho espresso il mio desiderio di fare qualcosa per la Ribolla. Il dialogo e la convinzione che fosse importante mettere insieme l’esperienze di diversi produttori ha portato alla nascita dell’Associazione produttori della ribolla di Oslavia.

Cosa vi ha unito?

La voglia di raccontare il territorio e questo vitigno, di mettere regime delle esperienze. Anche perché se vai a cercare qualcosa di scritto nella letteratura enologica riguardo a questo tipo di vino, troverai poco o niente. Mettere assieme queste esperienze ha aiutato una crescita complessiva di tutto il territorio di Oslavia. All’inizio non c’era una visione ben chiara, ma piuttosto intorno a un punto comune nel lavorare sulla Ribolla di “domani”. Pensavamo e volevamo un vino più definito e che potesse arrivare a descrivere un territorio differenziandolo da tutti gli altri: non solo nella narrazione, ma soprattutto nella sostanza. Così, oggi c’è una Ribolla di Oslavia che vent’anni fa non esisteva.

Come è stato possibile questo?

Ci siamo trovati tra produttori intorno a un tavolo e abbiamo convogliato le energie in un progetto comune. Da questo scambio di idee si è arrivati anche alla produzione di una “raccolta”. Una serie di testi stampati realizzati insieme al “seminario permanente” di Veronelli. Lui ci disse «La Ribolla è il più grande vitigno che avete ad Oslavia». Spinti da questo, abbiamo raccolto anche tante informazioni sul vitigno insieme ad Attilio Scienza scoprendo che è un uva nordica presente in Francia e Germania. Quello che abbiamo imparato è che la buccia -come anche l’uso del legno- comporta un percorso particolare per il vino, più difficoltoso e meno regolare però rispetto a quello che comporta l’utilizzo del legno.

Come mai?

Questa particolarità è legata in maniera molto profonda a quelle che sono le caratteristiche della varietà. Siamo di fronte ad un elemento condizionato da diversi fattori tra cui la tipologia del vitigno, e dell’ambiente e da come viene coltivato. Sono tutte variabili che incidono profondamente sulla buccia e sulla sua composizione.

© 2021 Roberto Pastrovicchio

Come siete arrivati a capire queste cose?

A Oslavia la Ribolla è presente da sempre e abbiamo a disposizione diverse piante con differenti età, anche tralci molto antichi. Inoltre, stiamo su un crinale povero di ponca che mette in sofferenza le piante: fatto questo che diventa positivo per un discorso qualitativo. Al momento della raccolta, non cerchiamo solo una concentrazione zuccherina nella maturazione della polpa dell’acino, ma osserviamo anche lo stato della buccia e se questa promette il risultato che ci prefiggiamo nell’interazione con il vino.

Come mai avete scommesso su questo vitigno?

La Ribolla Gialla è l’unico vitigno della nostra zona che possa esprimere la dimensione che ha assunto di “narratore” del territorio: è l’unica uva che riesca a definire perfettamente cosa sia il vino con o senza la macerazione sulle bucce. Noi applichiamo questa pratica anche a Pinot Grigio e Friulano, ma con l’obiettivo di un maggiore affinamento del vino e di una sua più definita eleganza, mentre per la Ribolla Gialla la macerazione porta all’esaltazione della sua natura. Se confrontiamo ribolle macerate e non macerate, capiamo come la ricchezza che apporta la buccia a questo vitigno gli garantisce proprio un’altra dimensione.

Qual è il percorso che viene seguito per la macerazione?

La nostra scelta è stata di usare tini piccoli, un segno distintivo della nostra azienda. In questo modo creiamo masse più piccole: se da una parte è più faticoso nella manualità quotidiana, ha dei benefici quali una migliore gestione delle follature, e una maggior dispersione di calore che evitano picchi di temperatura che favoriscono il proliferare di batteri acetici.

Parlando di macerazione: si tratta di uno stile, un metodo o una tecnica?

Direi che è tutte e tre le cose. È sicuramente una tecnica, ma è altrettanto sicuramente legata a un territorio in particolare: Oslavia. Quando si pensa a un vino di questa zona ci si riferisce alla Ribolla e alla sua buccia. C’è questo assioma che dal mio punto di vista è inscindibile.

Trova corretta l’associazione tra macerazione e il “movimento naturale”?

Dal mio punto di vista non è una questione di buccia o non buccia. Semplicemente, sotto il cappello del termine “naturale” ci sono vini macerati, non macerati e così via. Un mare magnum che abbisogna di qualche chiarimento. Se il “movimento” poteva essere visto come “funky” all’inizio, poi con la maturità mostra la necessita di dotarsi di alcune regole nel più ampio senso del termine. Ci si trova di grosse impasse davanti a una domanda del genere. Non c’è una risposta esaustiva su qualcosa che ha molti significati e tutti da provare.

Parlando della longevità dei vini del Collio, da parte dei consumatori c’è ancora una l’impazienza che porta a preferire annate giovani?

L’impazienza – come la definisce – non è più così forte come poteva essere negli anni Ottanta e Novanta e che era legata principalmente a un approccio verso un’idea di freschezza che si reggeva sull’assioma che “giovane” significasse “fresco” e che altrimenti si perdeva qualcosa di importante. Ma si trattava di un’idea propria di un’epoca in cui molti vini non riuscivano a mantenersi nel tempo. Questa ricerca delle annate “giovani e fresche” c’è ancora, ma siamo lontani dalla tendenza di trenta anni fa.

Quindi c’è una consapevolezza del valore dell’attesa? Si comprende e si accetta che questi vini possano migliorare con qualche anno in più e che quindi vale la pena attendere?

Credo si tratti di una questione che è anche generazionale: mio padre è contento della freschezza delle annate più giovani, mentre mio figlio si offende se gli parli di annata 2023. Secondo me c’è un cambiamento nei consumatori: oggi si diffida un po’ dell’idea en primeur. Vedo più una generale propensione ad aspettare che il vino sia pronto e buono.

Foto di Roberto Pastrovicchio

No results available

ResetNo results available

ResetNo results available

Reset

© Gambero Rosso SPA 2025

P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd

Made with love by Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati