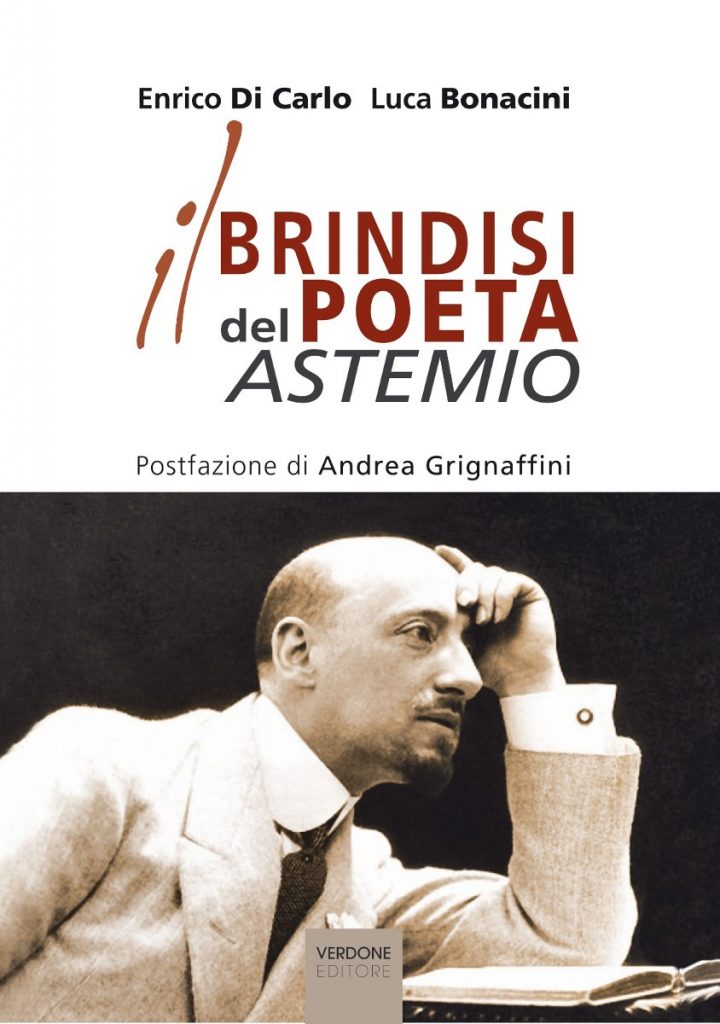

Sono passati quasi 85 anni dalla sua morte, e D’Annunzio continua a far parlare di sé, e questa volta lo fa in relazione al vino. In un libro – il primo – che esplora le abitudini enologiche del Vate: “Il brindisi del poeta astemio”, scritto da Enrico Di Carlo e Luca Bonacini con la postfazione di Andrea Grignaffini, edito da Verdone editore.

Il libro nasce dallo studio delle opere del poeta, in cui parla spesso di vino così fa come nei carteggi intrattenuti con amici, politici e amanti. Come quelli con Barbara Leoni, alla quale racconta di aver bevuto Falerno, e durante la sua assenza da Roma per impegni militari le ricorda con nostalgia le cene romantiche a base di Capri bianco. La consultazione dei menu storici delle cene a cui partecipò e la lettura attenta dell’inventario della cantina del Vittoriale hanno permesso di scoprire che fu un raffinato conoscitore di vini e di liquori. D’Annunzio custodiva un vero e proprio tesoro, un giacimento di etichette importanti, che aprono molti dubbi sul fatto che il poeta abruzzese fosse astemio, come si proclamava. Avrebbe voluto esserlo, nel suo ideale di uomo perfetto, di superuomo, ma una cosa è certa: apprezzava le buone bottiglie e il buon cibo. Si parla comunque di una personalità contraddittoria, un po’ come il protagonista de Il piacere, suo alter ego: Andrea Sperelli da un lato è un uomo dai gusti raffinati, che predilige studi insoliti ed è un esteta, dall’altro è senza alcun freno morale.

Il libro è suddiviso in 10 capitoli, equamente distribuiti tra i due autori. Le parole di Enrico Di Carlo riempiono le prime pagine con la parte più letteraria, dove si parla dei vari carteggi e opere sull’argomento. Prosegue la narrazione Luca Bonacini, che entra nel vivo della descrizione dei Calici dannunziani, fra Italia e Francia, e di ognuno viene stilato un profilo organolettico e storico, si parla delle aziende con tanto di foto delle etichette. Il libro svela anche altre curiosità, a partire dal nome che il poeta attribuì a un liquore da lui inventato, il Molovin, ma anche la denominazione Acquarzente, utilizzata per il cognac francese. Ci sono addirittura i carteggi con produttori e ristoratori di spessore dai quali si faceva spedire casse di vino pregiato, magari in cambio di una sua fotografia con dedica. E non ci scordiamo che il poeta astemio scrisse la prefazione del libro di Hans Barth: “Osteria: Guida spirituale delle osterie italiane da Verona a Capri”, probabilmente la prima guida enogastronomica italiana, datata 1910. Pagine dove il poeta ricorda “anni troppo remoti” legati a osterie e vini in varie località italiane, pagine che egli stesso saprà trasformare in pubblicità, affidandole a Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, precisando, nella lettera del 9 febbraio 1910, che è “la prefazione dell’Astemio al libro del Beone”. Ma perché d’Annunzio si ritrovò a scrivere un inno al vino dal quale si dichiarava lontano per gusti e stile di vita? Forse non lo era affatto.

Il lavoro svolto per l’elaborazione del libro ha messo in luce un rapporto fortemente conflittuale tra lo scrittore e il nettare di Bacco. Pur di rimanere coerente con la sua immagine di esteta, si professa astemio, acquàtile come egli stesso ama definirsi, afferma “Ottima è l’acqua” che beve ai banchetti ufficiali. Ma si rimane sorpresi quando, sfogliando tra le carte più intime, si comprende che l’acqua sarà stata pure “ottima”, ma ancor più lo era il vino e lo Champagne, che conosceva e apprezzava in occasioni private e mondane, magari in compagnia di qualche donna.

Non possiamo affermare con certezza che D’Annunzio li abbia bevuti questi vini, ma sicuramente li conosceva bene, tanto da decantarli, contestualizzarli, storicizzarli e renderli protagonisti di famose pagine letterarie. Lo scrittore traccia una specie di cartina geografica del vino e dei principali vitigni distribuiti lungo l’intera Penisola. Nella sua cantina si contano 295 bottiglie 12 regioni italiane, il meglio della produzione enologica del tempo, con costi che anche allora erano proibitivi. Si va dal Moscato al Soave, dal Barolo al Chianti, ma anche Capri Bianco, Vernaccia di Corniglia, Nepente d’Oliena e l’immancabile Montepulciano del suo Abruzzo.

C’è spazio anche per qualche chicca in arrivo dalla Francia, dove si rifugiò per 5 anni per evitare i creditori italiani, continuando la sua vita gaudente e frequentando salotti borghesi. Tra i vini d’Oltralpe, una forte predilezione per gli Champagne – tra i suoi preferiti ci sono Lanson, Moet & Chandon, Mumm e Pommery-Vranken – seguita da quella per i bordolesi, di cui possedeva le migliori espressioni: Sauternes Château d’Yquem, Château Mouton Rothschild, Château Lafite. Perle di una lista dei vini, compilata minuziosamente da Luisa Baccara, fedele e più longeva musa ispiratrice del poeta, intitolata “Imberbis munera Bacchi”, così per confondere ulteriormente sulla sua vera natura. Nell’inventario si parlava di 9 Marquis Calvet nero, 7 Mouton Rothschild 1918, 7 Pommery grandi, 30 La Perle Sauternes, 5 Porto bianco e 9 Porto nero, 10 Soave Bertani bianco, e poi Passito, Martini, liquori esteri e amari italiani, tra i quali due bottiglie di Amaro Majella, prodotto da Giulio Barattucci.

Il brindisi del Poeta astemio – Enrico Di Carlo e Luca Bonacini – Verdone editore – 150 pp. – 15€

a cura di Vivian Petrini

© Gambero Rosso SPA 2025

P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati

La più autorevole guida del settore dell’enologia italiana giunge quest’anno alla sua 37sima edizione. Vini d’Italia è il risultato del lavoro di uno straordinario gruppo di degustatori, oltre sessanta, che hanno percorso il Paese in lungo e in largo per selezionare solo i migliori: oltre 25.000 vini recensiti prodotti da 2647 cantine. Indirizzi e contatti, ma anche dimensioni aziendali (ettari vitati e bottiglie prodotte), tipo di viticoltura (convenzionale, biologica, e biodinamica o naturale), informazioni per visitare e acquistare direttamente in azienda, sono solo alcune delle indicazioni che s’intrecciano con le storie dei territori, dei vini, degli stili e dei vignaioli. Ogni etichetta è corredata dall’indicazione del prezzo medio in enoteca, delle fasce di prezzo, e da un giudizio qualitativo che si basa sull’ormai famoso sistema iconografico del Gambero Rosso: da uno fino agli ambiti Tre Bicchieri, simbolo di eccellenza della produzione enologica. che quest’anno sono 498.

No results available

ResetNo results available

Reset