Gualtiero Marchesi è considerato il padre della cucina moderna italiana. Nel 1977, già ultra 40enne, apriva il suo primo ristorante diventato famoso anche per essere stata la fucina della formazione di grandi chef italiani delle nuove generazioni. Parliamo di Carlo Cracco, Davide Oldani, Andrea Berton, Ernst Knam e molti altri, soprannominati i Marchesi boys. Gualtiero Marchesi non è stato solo uno chef, ma un precursore e un innovatore della cucina italiana e ha definitivamente fatto girare il marchio dell’alta cucina del nostro Paese in tutto il mondo. I suoi piatti sono diventati iconici. Chi non conosce il raviolo aperto o il riso oro e zafferano. Per omaggiarlo abbiamo preparato un excursus dei suoi dieci piatti più significativi.

Icona dell’italianità a tavola, la pasta per Marchesi è sempre stata un’ossessione. Dapprima rifiutata, in quanto disordinata e sovrabbondante, retaggio quantitativo della povertà, è stata poi riscattata inopinatamente. Fungendo innanzitutto da complemento e supporto per altri elementi, nella cartesiana separazione dei gusti. In questi Spaghetti e caviale tuttavia c’è di più: il principio dell’interpolazione tanto caro al maestro, fra motivi alti e bassi; soprattutto la temperatura fredda di servizio, che valorizza le uova di storione esaltandone la sapidità, ancora una volta con un ricordo di Giappone; last but non least la possibilità di far scivolare un classico primo piatto in antipasto.

“La voga della cucina giapponese? Basta sfogliare uno storico numero del Gambero Rosso per scoprire che risale al 2002-2003”, sostiene Ferran Adrià, che se la intesta. A torto, questa volta, visto che la timbrica giapponese ha sempre informato la cucina di Marchesi, capace di attingere con eclettismo da molteplici fonti, le stesse dei cuochi di oggi. Perfino Moreno Cedroni, che ha esplorato come nessuno il “susci” italiano, ne ha riconosciuto la paternità.

L’icona per eccellenza di Gualtiero Marchesi, pater certus della nuova cucina italiana. Nella preparazione si segue un procedimento proprio, mutuato da tanti discepoli (vedi il burro acido nella mantecatura finale, che rimpiazza gran parte del Grana, vettore di acidità). Ma è soprattutto la bellezza a stordire: contrasto di forma circolare e quadrata, secondo l’estetica giapponese; bordo nero e un cuore d’oro che santifica la tradizione come un luccichio nell’iconostasi, segnando il transito verso un’altra dimensione. Perché “il tipico è anche mitico”, scriveva Thomas Mann.

Un capolavoro nato per caso, dal racconto di una conoscente che aveva mangiato un raviolo non ben sigillato durante un banchetto. “Per quanto si trattasse di una nota negativa, l’aggettivo ‘aperto’ riferito ai ravioli cominciò a turbinarmi in testa fino a ispirare il nuovo piatto”. Significa cottura espressa tanto della pasta che del ripieno di pesce (capesante) o di carne (rognone e animelle), valorizzato nelle sue consistenze; nonché abbattimento della frontiera dorata che lo separa dalla salsa, in anticipo sulle ricerche di Adrià. Soprattutto, mentre si diffondeva la teoria di Umberto Eco sull’Opera aperta, uno scassinamento della tradizione che apre il tesoro di nuove possibilità interpretative.

Cucina “per via di levare” e non “per via di porre”: questa è stata la lezione fondamentale di Marchesi. Come per Michelangelo, è la materia a contenere in nuce la propria elaborazione, che sta al cuoco decifrare e porre in essere, fino alla chimera del mono-ingrediente. Viene sfiorata nella seppia al nero, composta del mollusco bollito e di una salsa di nero montata al burro. Dove è la forma leggiadra dei tentacoli e del corpo a risaltare nella sua naturalezza, ancora una volta secondo l’estetica giapponese, ostile alla geometrizzazione della scuola europea.

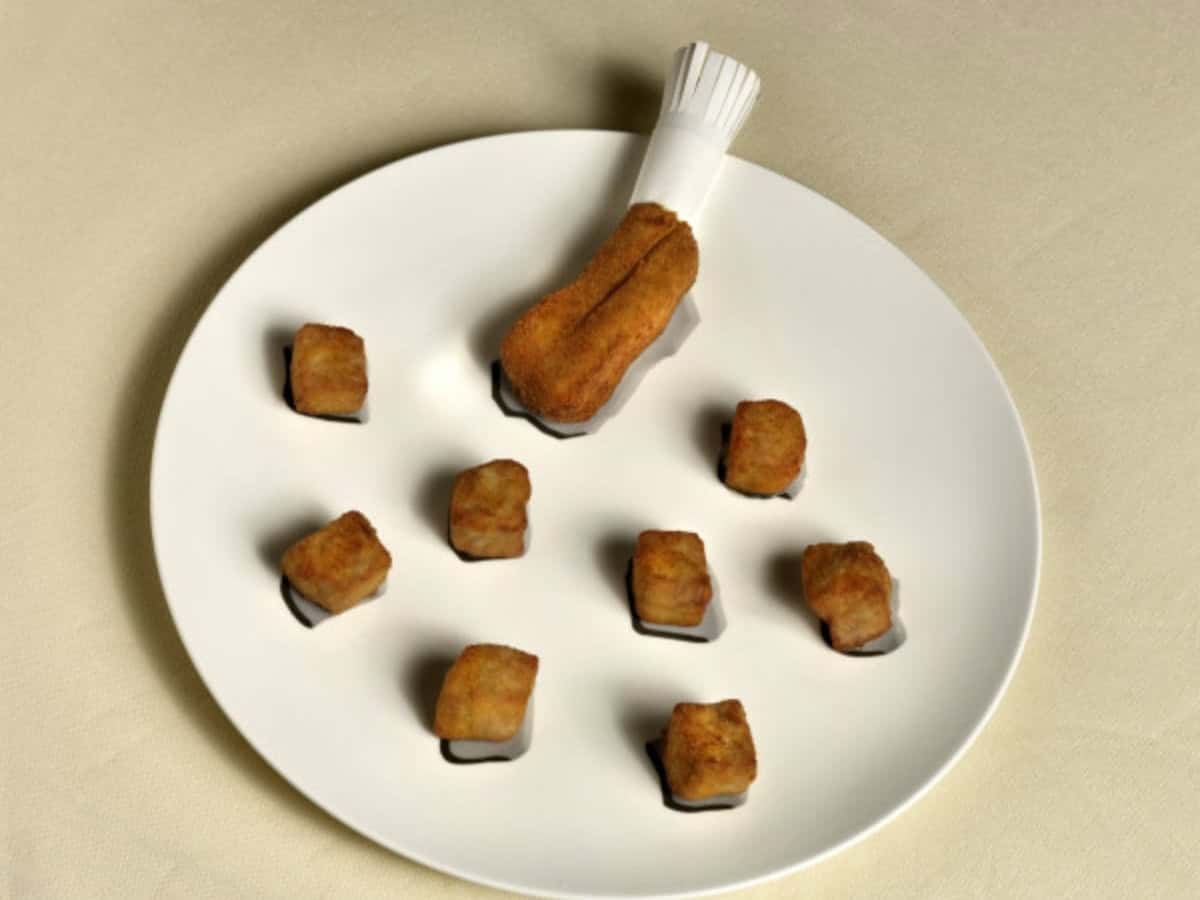

Un altro capolavoro ispirato al repertorio regionale italiano, perché “le novità si ottengono arrangiando in maniera inedita le cose del passato”, secondo la citazione di Jacques Monod tanto amata da Marchesi. In questo caso la costoletta, tagliata spessa e poi ridotta in cubi, impanata e fritta, coniuga il ludus della presentazione a puzzle con le ragioni del food design. Perché la fruizione è semplificata (non occorre il coltello); in assenza di tagli la crosta non si imbibisce, perdendo croccante; soprattutto viene ottimizzata la proporzione con la carne, vera cifra golosa del piatto.

Tutto, il contrario di tutto, il contrario del contrario di tutto, con una cifra stilistica inconfondibile. Risale agli anni ’90 l’emancipazione di Marchesi dalla nouvelle cuisine attraverso il ripescaggio del servizio classico per pietanze particolari, la cui matericità sconsiglia l’impiattamento al passe. È il caso dell’anatra à la presse, oggi oggetto di struggente neo-stalgia, eseguita da tempi non sospetti con torchiatura al tavolo. Rientra nel concetto di “cucina totale”, intesa come circolo di prodotto, elaborazione e servizio, passato, presente e futuro. Ma fra le intuizioni di Marchesi c’è posto anche per un’anticipazione della cucina conviviale dell’allievo prediletto, Lopriore: si tratta di Lazy Susy, complesso di elaborazioni servite a centro tavola in una pentola d’argento riscaldata, che sembra uscita dal laboratorio del compianto Andrea Salvetti.

“In pittura, come in cucina, bisogna lasciar cadere qualcosa da qualche parte. Nella caduta la materia si trasforma (si deforma): la goccia si distende e l’alimento diventa più tenero: si produce una materia nuova (il movimento crea la materia)”, scriveva Roland Barthes a proposito del pittore Réquichot, tracciando un parallelo coraggioso fra arti maggiori e minori. Ed è il concetto di questo piatto rivoluzionario, ispirato a Jackson Pollock, cui il cuoco ruba il gesto per applicarlo alle diverse salse. Protagonista assoluto il colore, che è già gusto, essenza, emozione.

Con gli anni tuttavia la pasta si è emancipata dal ruolo di supporto e complemento per diventare protagonista assoluta: è il caso delle Quattro paste, piatto incentrato sul concetto rivoluzionario di food design, implicito nei diversi formati che ogni italiano tiene in dispensa. L’attenzione viene dirottata sulla “forma del gusto”, per dirla con Davide Scabin, attraverso il minimalismo del condimento, composto solo di olio e pecorino, binomio indissociabile per Marchesi, al pari di quello burro-Grana. Matericità e minimalismo, in direzione “meno cucina”; ancora una volta con una reminiscenza artistica, nella fattispecie di Andy Warhol come scintilla dell’ispirazione.

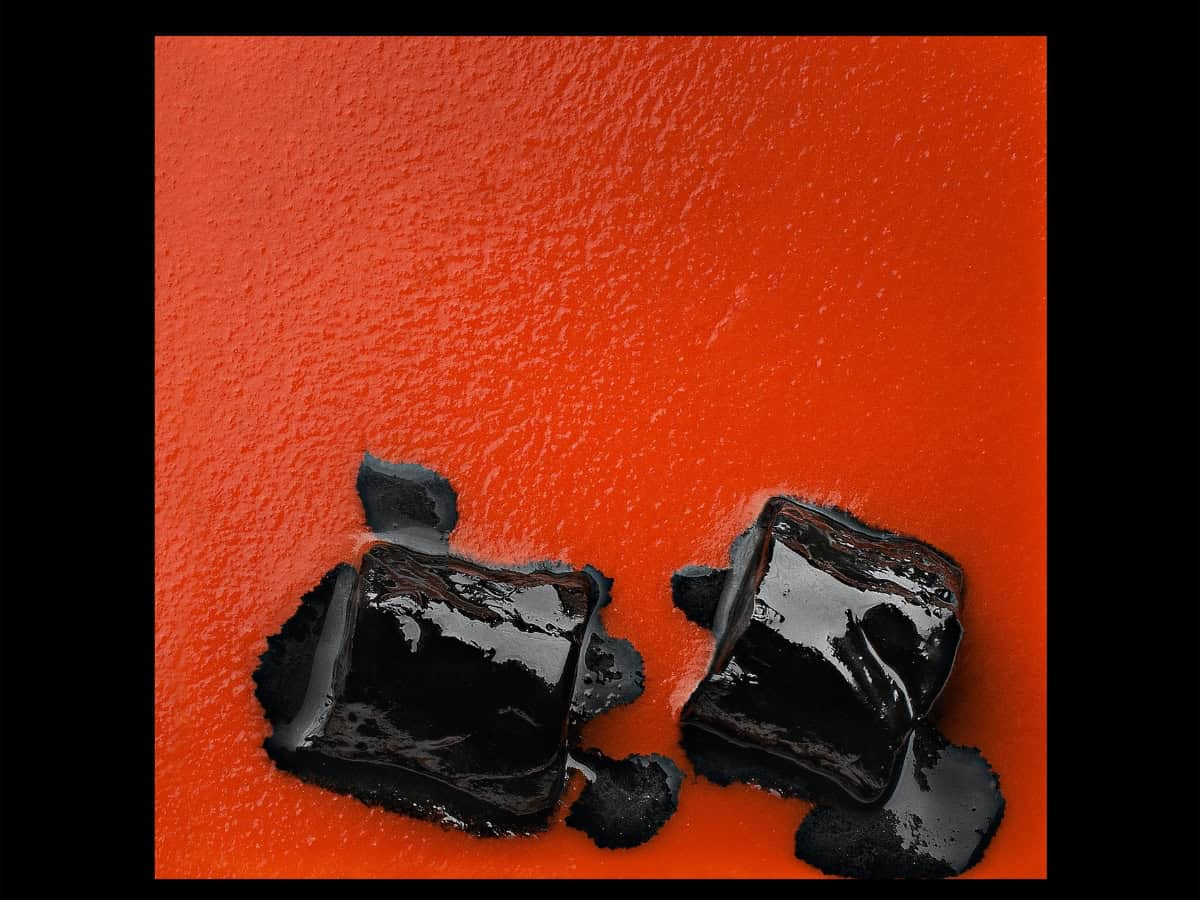

“Quella di Marchesi è stata innanzitutto una rivoluzione estetica”, sosteneva il grande fotografo gastronomo Bob Noto. Sta di fatto che in anticipo su Massimo Bottura, nel solco di Cipriani e del suo Carpaccio, Marchesi non ha mai smesso d’ispirarsi alle arti visive, coltivando il filone del pittorialismo. Ne è un esempio questo omaggio a Lucio Fontana (altra dedica a un artista era stato l’Uovo al Burri nel 2007), dove il piatto è una tela per contrasti che deflagrano in bocca. A dominare è la matericità del colore in una disposizione aleatoria, generata dal contatto fra la salsa di gazpacho e la maionese al nero di seppia, a garanzia di un altro principio dell’estetica giapponese: che il piatto resti bello mentre viene mangiato.

© Gambero Rosso SPA 2025

P.lva 06051141007 Codice SDI: RWB54P8 Gambero Rosso registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Modifica impostazioni cookie

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Resta aggiornato sulle novità del mondo dell’enogastronomia! Iscriviti alle newsletter di Gambero Rosso.

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati

La più autorevole guida del settore dell’enologia italiana giunge quest’anno alla sua 37sima edizione. Vini d’Italia è il risultato del lavoro di uno straordinario gruppo di degustatori, oltre sessanta, che hanno percorso il Paese in lungo e in largo per selezionare solo i migliori: oltre 25.000 vini recensiti prodotti da 2647 cantine. Indirizzi e contatti, ma anche dimensioni aziendali (ettari vitati e bottiglie prodotte), tipo di viticoltura (convenzionale, biologica, e biodinamica o naturale), informazioni per visitare e acquistare direttamente in azienda, sono solo alcune delle indicazioni che s’intrecciano con le storie dei territori, dei vini, degli stili e dei vignaioli. Ogni etichetta è corredata dall’indicazione del prezzo medio in enoteca, delle fasce di prezzo, e da un giudizio qualitativo che si basa sull’ormai famoso sistema iconografico del Gambero Rosso: da uno fino agli ambiti Tre Bicchieri, simbolo di eccellenza della produzione enologica. che quest’anno sono 498.

No results available

ResetNo results available

Reset