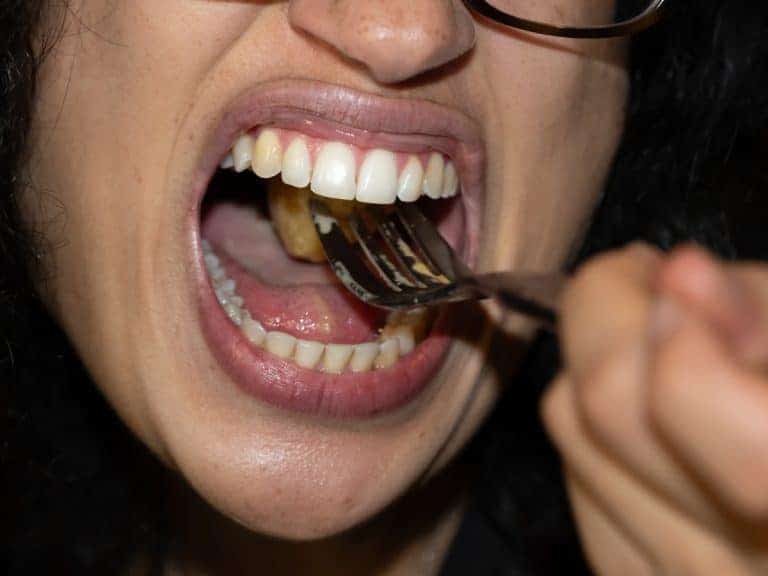

Andiamo su Marte, ma non sappiamo ancora da cosa dipenda “il gusto” e come misurarlo. Perché un grano coltivato con rese più basse (la metà) rispetto alle colture intensive, ci sembra più buono? Cosa c’è in quel grano che ce lo rende più gradevole e persistente? Parliamo di terroir, ma qual è la chimica del gusto che ci rende piacevole e dunque preferibile quell’ingrediente piuttosto che un altro? La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene: il volume artusiano è la bibbia della nostra tavola. Ma la scienza in campo? La scienza tout-court può aiutarci a misurare il godimento del palato? Perché se è vero che mangiamo per vivere, è anche vero che ormai viviamo pure per mangiare: ovvero per godere del piacere legato al cibo. Questa è una forte motivazione all’acquisto e contribuisce a formare la domanda cui il mercato dovrà rispondere. Ma senza avere una misura, come si può decidere cosa e come produrre? La misura, oggi, è il guadagno. Ma quel guadagno potrebbe essere modulato e composto da tanti e diversi fattori diversi.

Roberto Rubino

Le ricerche di Roberto Rubino

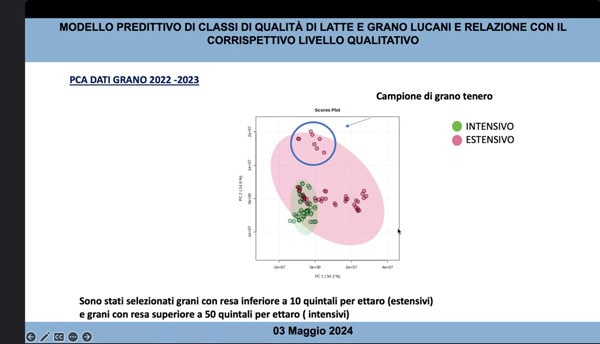

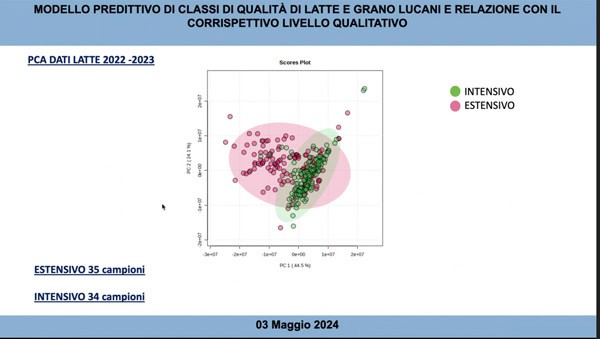

Ecco, dopo anni e anni di studi, esperimenti, prove, degustazioni e analisi, Roberto Rubino – ricercatore e meridionalista nonché guru dei formaggi di pascolo e del latte nobile – è riuscito a misurare, quantificare e pesare le molecole presenti in diversi alimenti – in particolare grano e latte – confrontando i due estremi dell’intensivo e dell’estensivo: grani coltivati con rese di oltre 50 quintale/ettaro e sotto i 10 quintali/ettaro; latte da animali al pascolo e da animali in stalla alimentati con insilati e mangimi. I risultati dei test realizzati insieme al gruppo di Giuliana Bianco di Unibas (l'Università della Basilicata) supportata da un laboratorio specializzato di Zurigo (l'Institute of molecolar systems biology), hanno dato evidenze simili: gli intensivi mostrano molecole che si sovrappongono in una scia tipo cometa su una stessa linea; gli estensivi si collocano random, ognuno a modo suo in una parte del grafico, ognuno diverso dall’altro.

Le molecole di grano e latte coltivati in estensivo sono molto più diverse le une dalle altre

Le molecole dei prodotti coltivati in intensivo, invece (verdi) sono sovrapponibili e dunque simili

Le differenze partono dal tipo di allevamento

Non è stato facile: per avere analisi approfondite e con strumenti di alta precisione, Rubino, insieme all'Università della Basilicata, si è rivolto a un laboratorio di Zurigo. E poiché liquidi e solidi non si comportano allo stesso modo, ha dovuto aggirare diversi ostacoli per avere dati soddisfacenti. Un fatto importante è anche che non si tratta di distinzioni per territori di produzione, ma solo per modalità estensive o intensive. Un primo risultato c’è già: i prodotti da pratiche estensive hanno più identità, più personalità e più variabilità nella loro composizione strutturale. Gli intensivi sono tutti uguali. Ora, si tratta di capire bene i pesi molecolari e la loro azione sulle papille: se questo è davvero ciò che determina la persistenza del gusto. Se così fosse, avremmo davanti una nuova strada per determinare ciò che chiamiamo spesso a vuoto “qualità”: la produzione estensiva è qualità, scientificamente dimostrata. Forse l’agricoltura italina dovrebbe prenderne atto e provare a tirar fuori modelli diversi di produzione? E vendersi sul mercato come qualità e non come prezzo più basso. Strada quest’ultima che in un mercato globale non ha davvero più senso per un Paese come l’Italia.