Attribuire la paternità di una ricetta è sempre complicato. Quante preparazioni si assomigliano? Quante risalgono allo stesso periodo? Ha davvero senso stabilire chi ha inventato un piatto? Non c’è alcun trofeo in palio. E anche se ci fosse, sarebbe in parte come negare la contaminazione, l’interazione fra culture. Lo scambio ci arricchisce. Funge da stimolo, nella vita, come in cucina. Operare una differenziazione risulta quindi inutile: cosa ardua quanto irrealistica, visto che ci sono casi in cui le differenze culinarie sono minime, se non inesistenti, persino a distanza di molti chilometri. Peraltro le regioni italiane, per come le conosciamo oggi, disegnano linee di demarcazione che suddividono il territorio ma non rispecchiano le identità delle comunità che vi abitano. E a proposito di specialità tipiche, comuni a più aree, ora vi raccontiamo la storia dello zimino, una minestra che per bontà mette d’accordo un po’ tutti nel nostro paese. Tanto popolare da essere “contesa” da Liguria e Toscana.

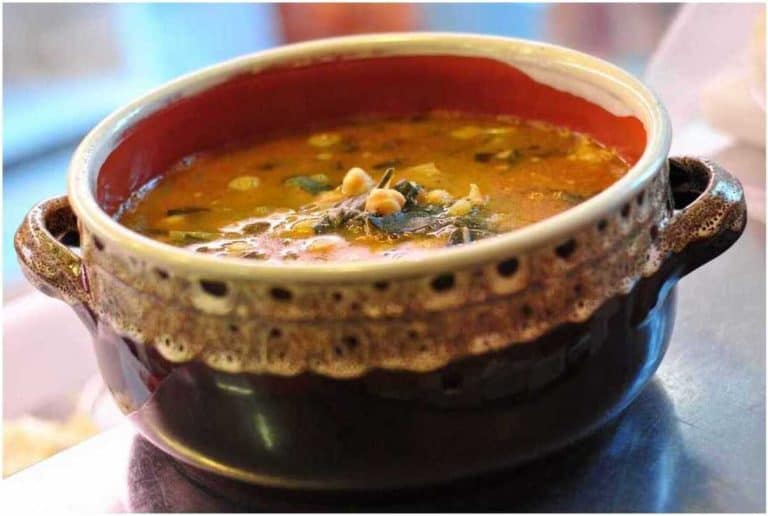

Zimino di ceci ligure @semprecaromifood

Che cos’è lo zemìn

Cosa c’è di meglio di una vivanda calda nelle giornate fredde d’inverno? Se parliamo di una pietanza preparata con verdure fresche, di stagione, e non un minestrone surgelato, ecco che abbiamo fatto bingo. In un colpo solo, un boccone corroborante e salutare. Lo zimino genovese è una di queste. Sul versante nord-ovest della penisola, veniva cucinata soprattutto il 2 novembre, Giorno dei Morti. Ora, rientra pure fra le portate di «magro» che allietano la Vigilia di Natale. Benché espressione della cucina “povera”, risulta nutriente grazie a vegetali ricchi di proprietà e proteine sostanziose, diverse dalla carne. Fra gli ingredienti principali troviamo bietole e ceci che, insieme a del brodo, si aggiungono a una mirepoix classica di sedano, carote e cipolle con cui si fa il soffritto. Non può mancare l’apporto dei funghi secchi, che accentuano i sentori terrosi caratteristici della zuppa. Si tratta in genere di un piatto vegano, anche se una delle ricostruzioni più attendibili identifica lo zimino come un potage di ortaggi arricchito da una proteina che può provenire anche dal mare. Lo «zemìn», così pronunciato in dialetto ligure, ha infatti una sua versione marinara (dunque vegetariana), che sia con le seppie o altra specie ittica. L’esistenza di una ricetta tradizionale toscana che come la variante accennata inserisce il mollusco cefalopode fa sorgere la disputa fra Liguria e Toscana su chi le abbia dato i natali. Qui ricostruire il “primato” non ci interessa; il profilo storico e gastronomico, sì.

Lampredotto in zimino (Flickr)

Lo zimino, un classico toscano

La verità è che più che un piatto, lo zimino rappresenta una tipologia di cottura. Rimanda a quell’insieme di preparazioni che si cucinano in umido, stufando con del pomodoro ortaggi a foglia verde, bieta o spinaci (e talvolta erbe di campo). Questo interessa sia il repertorio genovese che quello toscano. Le seppie in zimino sono un classico anche nella regione del Centro Italia. Ma potremmo annoverare una sfilza di ricette che si fanno in modo simile. Si cuociono «in zimino» o «inzimino» pure i totani, il baccalà, il lampredotto e la trippa. Perciò, in Toscana non si ascrive necessariamente al ricettario vegetariano. Il nome deriverebbe per etimologia dall’arabo samīn che significa «grasso, burroso». Accezione che cozza con l’idea di magro che si ha del piatto nella tradizione genovese. In effetti, c’è chi giura che sia invece da collegare alla parola azimin, che vuol dire «senza condimento». Mentre l’Enciclopedia Treccani alla voce zimino riporta: «Modo di cucinare alcuni pesci (o anche molluschi), consistente nel fare prima rosolare nell’olio bollente un battuto di sedano, carota, cipolla e aglio, con sale, pepe o peperoncino, pomodoro e prezzemolo, e poi farvi cuocere il pesce e insieme insaporire bietole e spinaci precedentemente lessati: tinche, calamaretti, stoccafisso in zimino». Azzardando comunque una distinzione fra lo zemìn ligure e quello toscano, potremmo forse dire che nell’ultimo è più frequente l’uso di spinaci, fagioli e peperoncino, rispetto a quello di bieta, ceci e pepe. In entrambi i casi si assapora un intingolo corposo in cui le note di vegetali, funghi e sottobosco sono in rilievo. Da gustare sempre con un giro d’olio finale e una fetta di pane casereccio tostata.

Zimino sassarese @fabionurra

Come si cucina in Sardegna

Nell’isola sarda è tutto fuorché una preparazione vegetariana. La differenza è sostanziale. Quello sassarese, per esempio, si prepara con il quinto quarto di agnello, capretto o bovino. Soltanto lo zimino di Alghero richiama lo iodio del mare, trattandosi di una zuppa di pesce. Delle frattaglie che contempla lo ziminu si adoperano il parasangu (diaframma), l’isthintinu (intestino), il cannaguru (retto), il cori (cuore), l’ippiena (milza), il rugnoni (rognone) e il taglio probabilmente più saporito, le animelle. Le interiora si fanno al barbecue e, una volta cotte, si condiscono giusto con un pizzico di sale e pepe. La ricetta è legata alla ziminadda, rito pastorale diffuso nelle campagne della provincia di Sassari secondo cui ci si raccoglie per una grigliata serale durante la bella stagione. L’usanza rurale riesce a coinvolgere i più giovani. Tutti davanti alla brace con un bicchiere di cannonau all’insegna della convivialità. O stare insieme non interessa più a nessuno?