Nude Burger, avocado, pane nero, spaghetti al pomodoro e basilico e all’amatriciana e pasta e fagioli. Al bar un caffè filtro. Oppure un Tocai o un Merlot. Sono decine i posti, più o meno fast o gourmettizzati, a Milano dove si può mangiare così. Ma nel 1974 ce n’era solo uno: il ristorante di Fiorucci in via Torino.

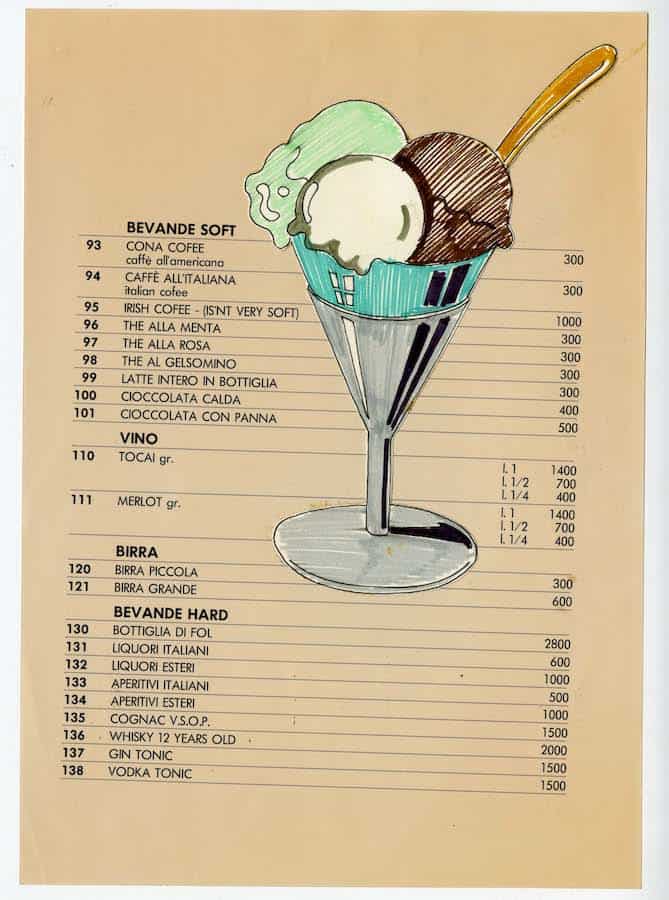

Maurizio Turchet, ufficio grafico Fiorucci - Fiorucci Ristorante, grafica per il menù 1976 - Courtesy Maurizio Turchet, Foto Gianluca Di Ioia – Triennale Milano

Precursore in tutto, anche nel food

Aperto dal 1974 al 1979 ebbe vita breve (ma più lunga di molti locali dei giorni nostri): era un format probabilmente troppo “alieno” per quella Milano dove ancora suonavano le sirene delle fabbriche (la Marelli chiuse definitivamente nel 1981, l’Alfa Romeo nel 1986, la Breda nel 1992) e dove, all’ombra dello stadio di San Siro (ancora a due anelli) erano nate e operavano le Brigate Rosse. Una Milano di piombo, grigia e nebbiosa che visse, grazie a un milanese figlio di un commerciante di pantofole, una piccola rivoluzione colorata, irriverente e in qualche modo preveggente. Per capire di più del mondo creato da Elio Fiorucci c’è fino al 16 marzo, la bella mostra in Triennale a Milano. Visitando la quale ci siamo imbattuti in un menù che ci ha fatto assai riflettere. Ma qual è la storia dell’escursione di Fiorucci nella ristorazione?

Maurizio Turchet, ufficio grafico Fiorucci - Fiorucci Ristorante, poster, 1977, Courtesy Maurizio Turchet, Foto Gianluca Di Ioia – Triennale Milano

Polifunzionale ante litteram

Il “ristorante caffetteria cocktail bar” di via Torino angolo via Valpetrosa, aperto all’interno del secondo negozio milanese, faceva orario continuato “dalle 12 a.m. alle 2 del mattino”, aveva un banco bar, e occupava un patio con un soffitto trasparente che bagnava ci luce le piante tropicali. Era progettato da Franco Marabelli, architetto, amico e collaboratore storico che firmerà anche il mitico Fiorucci di New York, quello frequentato da Warhol e da Madonna.

Oggi si direbbe spazio polivalente e multifunzionale, dove si poteva fare shopping acquistando non solo i mitici jeans da donna, la prima e forse più geniale intuizione dell’imprenditore, ma anche libri, mobili, gadget, dischi, scarpe dai colori sgargianti e dai materiali inusuali, e poi mangiare, bere, ascoltare concerti e incontrare gente che viveva la notte: artisti, attori, musicisti, giornalisti dei quotidiani del centro in cerca di cibo e di un whisky 12 anni dopo il lavoro. I tavoli quadrati erano componibili, piatti e bicchieri bianchi e pesanti. Un incrocio, nel décor ma anche come vedremo nel menù, tra una trattoria milanese e un mall statunitense. Era un crogiolo di idee innovative che verranno poi riprese nei venti o trent’anni dopo. A partire dalla copertina del menù, di Maurizio Turchet dell’ufficio grafico Fiorucci: strizza l’occhio ai diner americani anni ’50 ma è anche una preview dell’estetica Toiletpaper.

Maurizio Turchet - Fiorucci Ristorante, illustrazione per il menu 1976 - Courtesy Fiorucci

Cosa si mangiava da Fiorucci in via Torino

Il menù era un semplice ma stupefacente mix di grandi classici della cucina italiana (spaghetti al pomodoro e basilico, all’amatriciana, al pesto a 700 lire, 3,26 euro di oggi) e novità assolute, come l’hamburger che pare Fiorucci sia stato il primo a portare nella ristorazione italiana (anche se i più agée si ricorderanno le “svizzere”, sorta di polpettone che da bambini ci rifilavano le mamme ansiose di propinare l’indispensabile carne rossa). Idee captate, come spesso faceva Elio Fiorucci, nei suoi viaggi tra la swinging London e New York.

Come che sia, gli hamburger con panino e farcitura (che in un volantino promozionale sono scritti addirittura senza h: dimenticanza o tentativo di italianizzazione? Chissà) compaiono qui sette anni di Burghy, la prima catena fast food che debutta in piazza San Babila, quasi a fianco del primo Fiorucci, nel 1981. Era proposto in tre versioni: Hollywood “con carne di manzo ricoperta da un uovo fritto e contornata da patate fritte”, Technicolor “policromia di lattuga, pomodoro, cetriolo, thousand islands sauce, patate fritte” e Splash Down “con formaggio gratinato e bacon”. Tutti a 1600 lire, circa 7,50 euro odierne. Non mancano le opzioni “healthy”: avocado in vari modi (immancabile la versione con i gamberetti, che sia è un po’ perduta nel tempo) ma anche mezzo pompelmo e mezzo melone e la “San Francesco pea soup” (zuppa di piselli con crostini). Sul versante street food compaiono la pannocchia di granoturco e la “patata in giacchetta” (ovvero la jacket potato di britannica memoria).

Maurizio Turchet - Fiorucci Ristorante, illustrazione per il menu 1976, Courtesy Fiorucci

Al bar arriva l’americano (per poi risparire)

Non meno rivoluzionario, anzi anche di più se si considera che ancora cinquant’anni dopo in Italia entriamo in un bar chiedendo un caffè dando per scontato che sia un espresso, il menu delle bevande. Che vede in cima alla lista il “Cona Coffee” o caffè americano, un’estrazione che prevede (in teoria) un macchinario di vetro a due sfere che ricorda un Syphon e fu perfezionato nel 1947 da Abram Games. Segue il “caffè all’italiana” che immaginiamo essere il nostro amato e tradizionalissimo espresso, a 300 lire (1,40 euro odierni, ohibò). Ci vorranno decenni prima che le caffetterie specialty (dopo iol 2013) e poi l'arrivo di Starbucks (nel 2018) riproporranno l'estrazione a filtro in maniera seria e circostanziata.

Gli intramontabili Gin tonic e vodka tonic chiudono il menù delle “bevande hard”, a 1500 lire. Cosa sarebbe successo se la relativa meteora della ristorazione made in Fiorucci fosse durata di più, non ci è dato sapere. Avrebbe forse cambiato il corso o anticipato l’evoluzione gastronomica, tradizionalmente piuttosto lenta a muoversi anche nella città che ritiene di essere la più cosmopolita d’Italia? Comunque sia, passeggiando per le stesse vie degli anni '70 con le insegne e i menù standardizzati della Milano d’oggi vien da pensare che un po’ di audacia e di creatività, anche in cucina, potrebbe forse anche oggi provare a sfidare la banalità e financo lo spirito dei tempi.