A volte la verità ce l’hai sotto gli occhi ma stenti a prenderne atto, per farlo ci vuole un intervento dall’esterno. A me è successo con la cucina piemontese. Mi è toccato nascere figlio del basso Piemonte, la mia è una storia che si è svolta quasi sempre in un’area geografica limitatissima, esattamente al centro di un triangolo di piccole città (Acqui Terme a est, Asti a nord e Alba a ovest), precisamente a Canelli, placido paesone di diecimila abitanti in provincia di Asti ma a quattro chilometri dalla provincia di Cuneo e a quindici da quella di Alessandria. Come dire: tra Langhe e Monferrato. Canelli potrebbe essere usata come località-campione del basso Piemonte: è lontana a sufficienza da tutti i posti che contano per riuscire a sopravvivere indenne a mode ed estemporaneità assortite e offre all’esterno la gradazione ideale di pigrizia e benessere che fa tanto “borgo in cui si vive bene”. Questo per dire che per me la cucina piemontese è un elemento naturale della vita, come possono esserlo l’ossigeno, lo iodio, la vitamina D. Non è uno di quei concetti o fenomeni su cui mi sono mai soffermato un secondo a riflettere.

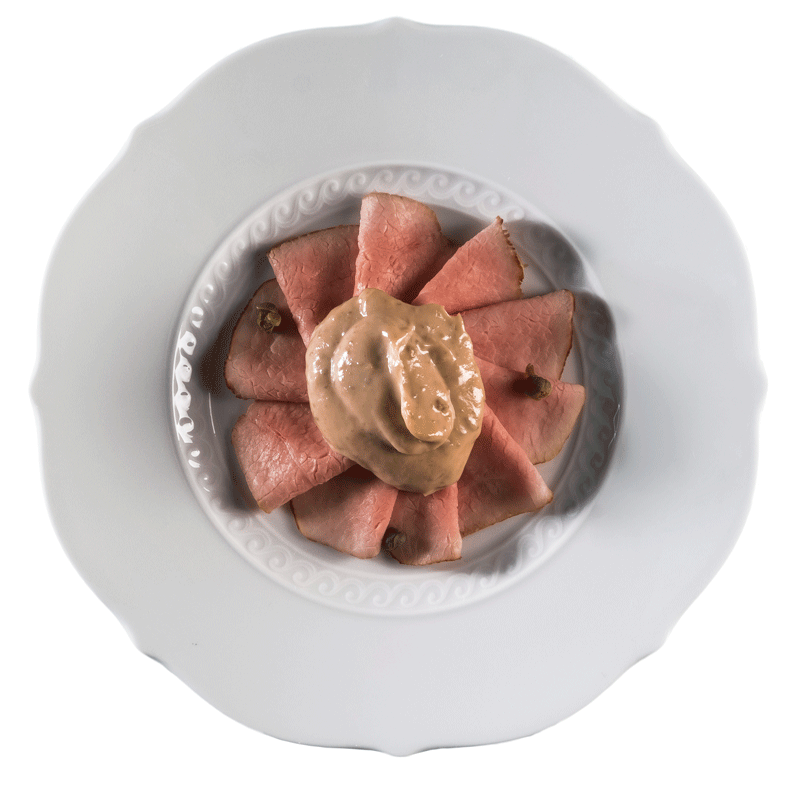

Vitello tonnato. In apertura, particolare di un disegno di Gianluca Biscalchin per Gambero Rosso dedicato alla cucina piemontese

Il menu (sempre identico) della domenica

Mia nonna, che era di Nizza Monferrato, ogni domenica della mia infanzia ha cucinato un menù identico a quello di qualsiasi ristorante o trattoria tipica piemontese, lo faceva per 8 persone, ogni benedetta domenica, estate e inverno, con la neve di gennaio o il soffoco di luglio. In pratica ho pranzato in un ristorante tipico piemontese per vent’anni ogni domenica. Novecentosessanta pranzi mal contati.

Vitello tonnato, agnolotti, bollito, panna cotta e bunèt. Ma anche insalata russa, pollo in carpione, acciughe col bagnet, bugie e fricioeu a carnevale, torta verde e di castagne a Pasqua, cardi con la fonduta e bagna cauda a novembre. Insomma, fino ai vent’anni è andata così, una volta morta la nonna sono intervenuti la figlia (mia madre) e i due figli maschi (i miei zii), tutti ottimi cuochi. Diciamo che di cucina piemontese ne so abbastanza senza aver studiato.

La mia fidanzata milanese...

Però poi sono andato a vivere a Milano. Mi sono fidanzato con una milanese e all’inizio mi faceva piacere portarla a mangiare dalle mie parti. La prima volta, ricordo, è stato un successone. Ha mangiato quasi tutto (tutto è impossibile per chiunque) mugolando la sua approvazione. E così le tre volte seguenti. Al quinto ristorante, davanti al menù scritto artatamente a mano dalla figlia decenne dei titolari di una trattoria a Bossolasco, mi ha posto davanti a una verità lampante a cui non avevo mai pensato. Eravamo stati in cinque ristoranti in cinque aree geografiche, tra l’astigiano e il cuneese, e per cinque volte abbiamo ricevuto praticamente lo stesso menù.

La stessa sequenza di piatti, tra l’altro identica a quella del tipico pranzo di Natale di mia nonna. Per un attimo non sono riuscito a capire dove stesse il problema, poi mi sono reso conto che era vero e che era anche un dato interessante. Diceva tante cose. Ma la cosa principale che diceva era: mangiare fuori in Piemonte può essere anche molto noioso. Ci è voluto lo sguardo di una milanese che aveva vissuto gli ultimi mesi a Roma per rivelare un’ovvia verità: al Piemonte manca un po’ la fantasia.

Bagna cauda, il tipico piatto piemontese a base di crudità da intingere in una salsetta calda a base di acciughe, aglio, olio e vino rosso

Sempre gli stessi 10-11 piatti

Da quando me ne sono reso conto ho cominciato a tenere d’occhio i menu e ogni volta trovavo gli stessi dieci-undici piatti, sempre nel rigoroso ordine originale, come la formazione di una squadra di calcio degli anni Settanta. Io poi sono fatto così: quando ho una di queste rivelazioni non mi accontento di prenderne atto, divento immediatamente un fanatico evangelizzatore, voglio condividere l’illuminazione col prossimo, divento un partigiano, cerco accoliti per formare gruppi di resistenza culturale.

Quindi, da quando mia moglie mi ha aperto gli occhi, non vedo l’ora di andare a pranzo con qualche amico in Piemonte e cominciare a lamentarmi con foga, sperando di convincere anche lui a entrare nella Resistenza. Di solito non mi sta a sentire nessuno, tutti mangiano con gusto e i miei pretesti di polemica passano in secondissimo piano. Ma io insisto e a volte riesco anche a scambiare quattro battute in italo-piemontese stretto (una specie di codice incomprensibile a chiunque venga da un’altra regione in cui le parole assumono il significato contrario a quello ordinario) con il ristoratore che interviene con modestia a scusarsi per la poca fantasia ma “Sa, noi facciamo quello che sappiamo fare e quello che sappiamo fare è questo”. “Ma sì, ma certo, si figuri, fa benissimo, io facevo per dire” (ricordiamoci che tutte le parole significano il contrario di quello che significano normalmente).

Che noia! Ma lì nessuno la pensa così

Ormai sono passati molti anni ma la mia battaglia continua, non sono ancora riuscito a convincere nessuno a seguirmi, nemmeno gli amici rimasti a Canelli che, secondo le mie teorie, ormai avrebbero dovuto già aver rinunciato da un pezzo all’opzione “mangiare fuori” proprio per la manifesta inutilità di sbattersi a cercare posti nuovi per poi mangiare piatti vecchi. Niente di tutto questo: anche loro continuano imperterriti. Devo forse rassegnarmi: il vitello tonnato (qui per la ricetta di Giorgione), le acciughe col bagnet, i tajarin, i plin e il brasato al Barolo, evidentemente, continuano a fare benissimo il loro dovere. Malgrado me.