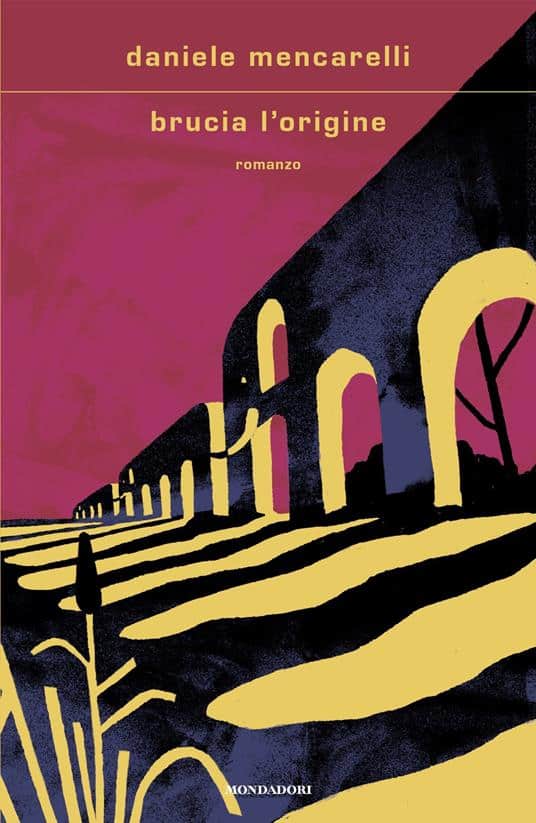

Daniele Mencarelli, scrittore e autore dal cui libro Tutto chiede salvezza (Mondadori, 2022) è stata tratta l’omonima serie Netflix, torna in libreria con Brucia l’origine, edito da Mondadori. Il libro racconta la storia di Gabriele, un giovane romano diventato designer di successo a Milano, che subisce una crisi di identità quando, quattro anni dopo, torna nella sua città e ritrova la sua famiglia e gli amici rimasti immobili nelle loro dinamiche. Nonostante il libro sia una storia sociale, ha molti riferimenti legati al cibo.

Nel suo ultimo libro, Tania, la madre di Gabriele il protagonista della storia, prepara pranzi, cene, porta il caffè a letto a suo figlio. Come mai la scelta di mettere in evidenza questo aspetto consolatorio del cibo?

Credo che per noi italiani il rapporto con le pietanze che caratterizzano i nostri territori e i rapporti e i riti che nascono in quei territori intorno al cibo siano costituitivi del modo di vivere e guardare al mondo e alle relazioni. Siamo un Paese che vive di convivialità attorno alla tavola e la stessa tavola ha raccontato il progressivo arricchimento dell’Italia passando da essere povera e scarna a ricca, opulenta. Paradossalmente il Paese ora sta tornando, per vari motivi, alle tavole più povere, meno ricche di pietanze e riti.

Cosa intende per meno ricche?

Parlo di impoverimento, sia in termini di qualità di cibi, di fattura dei prodotti, sia in termini di rito dello stare insieme a tavola. Per tutto il tempo in cui ho lavorato per una grande azienda, vent’anni circa, ho vissuto il pranzo durante il turno di lavoro. In questi casi, l’uomo non pranza o cena, ma si sostiene, si nutre. Da un lato stiamo “smontando” il rito della convivialità, dall’altro tutto quello che riguarda la fattura del preparare, i preparativi che richiedono tempo.

Tania, la madre del libro, mette in tavola un grande pranzo della domenica. Quel rito cosa rappresenta per lei?

Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia di origini proletaria e numerosa: per quanti eravamo i posti non bastavano mai. Ogni zia e zio portava qualche pietanza, ricordo lo zio Antonio che era l’addetto ai dolci perché aveva una pasticceria storica a Roma. Oggi è cambiato il modello sociale, salvo alcune famiglie del Sud, si è smarrita la visione del pranzo della domenica come momento per ritrovarsi.

E lei riesce a farlo ancora oggi?

Non più. Fra gli impegni miei e dei miei fratelli capita di non ritrovarsi più per dare vita a quel rito di sapori.

C’è un piatto di sua madre che le ricorda quella convivialità perduta?

Mia madre è romana, quindi tutto è sempre stato orbitante intorno a quella gamma meravigliosa di sapori. Potrei stilarle una sorta di menu. Come primo domenicale c’è sicuramente la pasta al sugo di carne e involtini per secondo fatti con fettina di manzo farciti con carote e verdure. Se devo immaginare un contorno, sicuramente le puntarelle. Per i dolci vado sui classici romani: maritozzi, paste e poi ricordo il ciavattone di mio zio Antonio, il pasticcere.

Ha ricordi legati a lui e i suoi dolci?

Tantissimi. Quello zio ha rappresentato nella famiglia di mia madre un patriarca buono, magnanimo. La sua pasticceria era a Roma, in zona piazza Bologna, era il luogo dove ci ritrovavamo. Aveva un laboratorio con forni, un grande tavolo di marmo bianco, impastatrice e ogni volta era un’immersione in questi profumi, vedere le sue mani muoversi e sfornare quei dolci.

Per lei preparava un dolce in particolare?

Il millefoglie, che ancora oggi amo.

Lo possiamo eleggere a suo comfort food?

In fatto di dolci ne ho un altro: il ciavattone romano. Quando sono giù e il mio malessere è “medio grave” (se è lieve, mi concedo una pizza) mi rifugio nell’infanzia, quel dolce con la sfoglia ripiegata su sé stessa fatta con ricotta e cioccolato che mi preparava mio zio.

E oggi riesce a trovare quel dolce ricordo di suo zio in qualche pasticceria romana?

Quando lavoravo in zona Prati, facevo un salto da Vanni che lo faceva con una pasta molto semplice.

Dalla pasticceria al bar il passo è naturale. Nel suo libro parla molto di bar, ma com’è cambiata la concezione di questo luogo di incontro. Cosa è successo tra la visione del Bar Sport di Stefano Benni e il suo bar romano da Sor Antonio?

Nel mondo analogico dei nostri nonni, per dire, se la casa era il regno femminile, il bar era il regno del maschile, soprattutto serale: si giocava a carte, si discuteva di politica, calcio, era anche il luogo del malaffare e dove si poteva sperare di fare 13 al Totocalcio. Oggi si è un po’ svuotato di significato e convivialità, abbiamo enoteche, vinerie, locali dove fare apericena e si è perso quel senso del bar come bene di quartiere dove stanziava l’umanità.

E il suo bar com’è?

Io l’ho vissuto nelle due dimensioni, nel primo capitolo della mia vita anche da forte bevitore, come luogo dove passare giornate intere e mettermi seduto a un tavolo alle 4 di pomeriggio per alzarmi alle due di notte quando chiudeva con amici e amiche come centro nevralgico della mia vita sociale. Oggi lo vivo con la fretta di chi entra in un posto per prendere un caffè o solo sedersi quando è in buona compagnia non ho la fortuna di avere un bar di riferimento, uno vale l’altro.

In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato di aver avuto problemi di alcolismo. Come vede oggi questa tendenza dei giovani verso le bevande no alcol?

L’affermazione che oggi circolino più droghe e più alcol non è tanto confermato dai dati, c’è un focus sempre più ossessivo che guarda alle nuove generazioni imputando a loro un’accentuazione di alcuni consumi e abusi che non stanno nei dati delle ricerche, sta nei fatti.

Cosa significa?

La cosa che viene meno in Italia è l’educazione all’uso: l’alcol o il bicchiere di vino non può essere demonizzato e glorificato, bisogna saper bere consapevolmente. Viviamo in un paese di grandi dicotomie, grandi contrasti ideologici e il tema di cui parliamo si pone al centro fra proibizione e il suo contrario: siamo il Paese dei sì e dei no, e non siamo il Paese dell’educazione al fare.

E cosa bisognerebbe fare secondo lei?

Educare all'alcol come a una meravigliosa esperienza sensoriale, non come a una sostanza disinibente, come una droga da utilizzare per essere socialmente più abili, senza esserlo veramente...

Nella stessa intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “La Rai mi ha insegnato a stare a tavola”. Cosa intendeva?

Provenendo dal mondo della provincia – ho vissuto fino a dieci anni a Roma nella borgata a Casal dei Pazzi, poi con la mia famiglia ci siamo trasferiti ai Castelli – e da una famiglia proletaria, il mio lavoro in Rai è stato l’ingresso nel mondo borghese che non conoscevo e che mi ha insegnato i riti del mondo borghese quelli che, dopo vent’anni, posso dire di non riconoscere: li ho appresi ma non li amo.

Ciò che mangiamo, dunque, e la maniera in cui lo facciamo possono essere lo specchio delle connotazioni sociali e politiche di una persona?

Assolutamente sì e lo racconta il Novecento, i nostri album di famiglia. Faccio un esempio: ho la foto dei miei genitori “sposetti” (vezzeggiativo che si usa a Roma) molto magri, negli anni Settanta con il lavoro e il boom economico, hanno preso via via forme. Per far intendere meglio la differenza sociale di cui si parlava, cito un episodio rappresentativo: Alberto Sordi raccontava di essere stato invitato a cena dall’avvocato Agnelli. Lui, che veniva da una famiglia di piccola borghesia trasteverina abituato alla grande cucina romana, si aspettava un pranzo luculliano, invece Agnelli mangiò una foglia di insalata. Se penso alla famiglia di mia madre, mio nonno era in carcere quando lei è nata e lì regnava la fame, una fame repressa che ha portato a mangiare, poi, in modo feroce, tanto e troppo, questo non è capitato ai ricchi perché hanno potuto mangiare sempre quello che volevano.

Ha parlato molto di salute mentale, vale ancora il detto “mens sana in corpore sano”?

Sì, assolutamente. Credo che oggi la via dell’alimentazione corretta che parte dalla qualità delle materie prime può reintrodurre una sapienza che l’uomo ha smarrito: vive esiliato nella mente e non fa del corpo la sapienza del vivere. Il nostro primo cervello ha sede nell’intestino, le viscere erano il luogo dove l’uomo aveva l’anima e non si può pensare al corpo come un insieme di funzioni e meccanismi che deve essere solo alimentato.

E lei, personalmente, cura il suo corpo con sapienza? Cucina?

Sì. Come ho scritto in una poesia da ragazzo, per me la cucina è l’imitazione della persona che ho amato di più, mia madre. Cosa cucino? Da romano amo i primi piatti come la carbonara, l’amatriciana e non disdegno i primi di pesce. Per me il primo piatto è il fulcro del pasto.

Ph. Claudio Sforza